|

Krankheiten: Gallenblasensteine, Cholelithiasis, Cholezystolithiasis |

|

| Klassifikation nach ICD-10 | |

|---|---|

| K80 | Cholelithiasis |

| K80.0 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |

| K80.1 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |

| K80.2 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |

| K80.3 | Gallengangsstein mit Cholangitis |

| K80.4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis Jeder unter K80.5 aufgeführte Zustand mit Cholezystitis (mit Cholangitis) K80.5 |

| K80.5 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis Gallenstein (eingeklemmt): Ductus choledochus Ductus hepaticus Gallengang o.n.A. Intrahepatische Cholelithiasis Leberkolik (rezidivierend) |

| K80.8 | Sonstige Cholelithiasis |

| ICD-10 online (WHO-Version 2006) |

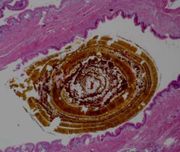

Ein Gallenstein (Gallenkonkrement, Cholelith, von griechisch „chole“ = Galle, „lithos“ = Stein[1]) ist ein festes, kristallisiertes Ausfallprodukt der Galle (Gallenflüssigkeit). Gallensteine entstehen durch ein Ungleichgewicht löslicher Stoffe in der Galle. Allgemein wird das Vorhandensein eines Gallensteins als Gallensteinleiden oder Cholelithiasis (gr. „-iasis“ = krankhafter Zustand) bezeichnet. Findet sich der Gallenstein in der Gallenblase, so spricht man von einem Gallenblasenstein(leiden) (Cholezystolithiasis oder Cholecystolithiasis, von gr. „cystis“ = Blase); findet er sich im Gallengang (Ductus choledochus), so spricht man von einem Gallengangsstein(leiden) (Choledocholithiasis). Gallensteine sind häufig und verursachen oft gar keine Beschwerden. Wenn Gallensteine sich einklemmen und den Abfluss der Galle behindern, kann es allerdings zu heftigen Koliken und Entzündungen (Cholezystitis) kommen. Mit Gallensteinen verwandt ist der Gallengries.

Epidemiologie

10 bis 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind Gallensteinträger, Frauen sind dabei etwa doppelt so häufig wie Männer betroffen. Die Erkrankung ist besonders häufig in den westlichen Industrieländern, noch häufiger (60–70 %) ist sie bei vielen Indianergruppen. Seltener tritt sie in Ostasien, südlich der Sahara und bei Afroamerikanern auf.[2]

Molekulare Ursachen

Mitte 2007 entdeckten Forscher der Universität Bonn eine Mutation des Gens ABCG8, als eine Ursache (Man rechnet noch mit drei bis vier weiteren Mutationen) für die Bildung von Gallensteinen. Dieses Gen enthält eine Bauanleitung für eine Art „Pumpe“, die das Blutfett Cholesterin in die Gallenwege befördert. Die Mutation soll die Pumpenleistung auf Höchstleistung regeln, sodass dadurch die Bildung von Gallensteinen gefördert wird. Die Forschung versucht jetzt durch Einbringen gesunder Gene oder Medikamente die Produktion dieser Proteine zu hemmen und damit neue Ansätze für Prävention und Therapie zu finden.[3]

Entstehung

Bei einem Ungleichgewicht der löslichen Stoffe, der in der Leber gebildeten Gallenflüssigkeit, begleitet von einer Entzündung oder einer Flussbehinderung in den Gallenwegen (z. B. durch eine Verengung (Stenose) der Papille (Papillenstenose), kann es zur Steinbildung kommen. Liegt ein Ungleichgewicht von Gallensäuren und Lezithin auf der einen Seite und Calciumcarbonat oder Bilirubin auf der anderen Seite vor, so entstehen Calcium- bzw. Bilirubinsteine. Bei einem Überangebot von Cholesterin und (seltener) einem Unterangebot von Gallensäuren entstehen Cholesterinsteine.

Gefördert wird die Entstehung durch verschiedene Faktoren:

- Schwangerschaft

- familiäre Disposition

- Zustand nach Dünndarmoperationen (Gallensäureverlustsyndrom)

- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

- Hypercholesterinämie (überhöhter Cholesterinspiegel)

- Hyperparathyreoidismus (Störung der Nebenschilddrüsen)

- Morbus Crohn (entzündliche Darmerkrankung)

- Adipositas (Fettsucht)

- Fettreiche Ernährung

- Chronische Verstopfungen (Obstipation)

- Bewegungsmangel

- Einnahme bestimmter Medikamente (Ovulationshemmer Antibabypille), Clofibrat-Präparate)

- Hämolytischer Ikterus (Gelbsucht)

- Schnelle Gewichtsabnahme bei sehr fettarmer Ernährung

Es wird auch von den „fünf F“ gesprochen: female, fat, fertile, forty, fair (weiblich, übergewichtig, fruchtbar, vierzig Jahre alt, hellhäutig bzw. blond). Im Angloamerikanischen kommt noch ein sechstes „F“ für family (familiäre Häufung) dazu.

Pathogenese

Die normale Zusammensetzung der Galle ist Cholesterin, Phospholipide und Gallensäuren im Verhältnis von 5 zu 25 zu 70. Typisch für die lithogene Galle ist der hohe Anteil von Cholesterin und/oder der verminderte Anteil von Gallensäuren, sodass die Galle mit Cholesterin übersättigt ist. Folgende Faktoren begünstigen die Entstehung von Cholesteringallensteinen:

- Hypomotilität der Gallenblase, wodurch eine verlängerte Verweildauer der Galle in der Gallenblase entsteht

- unvollständige Entleerung der Gallenblase

Symptome

Nur in ca. 25 Prozent der Fälle werden die Gallensteine symptomatisch und nur in solchen Fällen muss auch eine Therapie erfolgen. Symptomatisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es zu Koliken kommt. Diese treten besonders nach fettreichem Essen oder nachts durch Gallenblasenkontraktionen auf. Hierbei kommt es zu einem sich anfallsartig steigerndem Schmerz im (rechten) Oberbauch, der auch in den Rücken oder die rechte Schulter ausstrahlen kann. Weitere Symptome:

- Druckschmerz im (rechten) Oberbauch

- Allgemeine Krankheitssymptome (Völlegefühl, Blähungen, Erbrechen, Schweissausbrüche, Appetitlosigkeit)

- Gelbsucht (Ikterus)

- bräunliche Verfärbung des Urins, heller Stuhl

- erhöhte Leberwerte

Diagnose

Neben der klinischen Untersuchung gibt es noch verschiedene apparative Untersuchungen zur Diagnostik und Befundsicherung bei Verdacht auf Gallenstein:

- Ultraschalluntersuchung (Sonographie): Gallensteine und auch Entzündungen der Gallenblase lassen sich sonographisch gut darstellen.

- Röntgenuntersuchungen:

- Leeraufnahme: Kalziumhaltige Steine sind im Röntgenbild schattengebend. Luft in der Gallenblase spricht für gasbildende Erreger.

- Kontrastmitteluntersuchung:

- Orale Cholezystographie

- Infusionscholezystangiographie („i.v.-Galle“)

- ERCP (Endoskopisch-retrograde Cholangiopankreatikographie)

- MRCP (magnet-resonanztomographische Cholangio-Pankreatographie)

- PTC (Perkutane transhepatische Cholangiographie)

- CT (Computertomographie)

- MRT (Magnetresonanztomographie)

- Labordiagnostik (Nachweis von Entzündungen, Differentialdiagnose des Ikterus)

Behandlung

Gallensteine, die keine Symptome verursachen, bedürfen keiner Therapie. Koliken erfordern Nahrungskarenz, Schmerzmittel (z. B. Metamizol), Spasmolytika und bei gleichzeitiger Cholezystitis Antibiotika.

Nach Abklingen der akuten Symptomatik stehen mehrere Verfahren zum Entfernen der Gallensteine zur Verfügung:

- Cholezystektomie: Bei Steinen in der Gallenblase eine Operation mit Entfernung der Gallenblase, entweder durch laparoskopische oder (heute selten) konventionelle Chirurgie. Erstere stellt die Therapie der Wahl dar und gilt als sogenannter „goldener Standard“, da sie wegen des minimal-invasiven Eingriffs eine sehr niedrige Komplikationsrate aufweist und jedenfalls das Gallenblasensteinleiden definitiv behebt.

- ERCP mit Steinextraktion und/oder Erweiterung der Papilla duodeni major im Duodenum mittels Papillotomie bei im Gallengang eingeklemmten Steinen. Es kann sinnvoll sein, diese vor einer Cholezystektomie durchzuführen, da sie wesentlich weniger invasiv ist.

- Lyse: medikamentöse Auflösung der Steine mit Ursodeoxycholsäure (UDCA) oder Chenodeoxycholsäure. Diese ist nur möglich bei reinen Cholesterinsteinen, die Rezidivrate ist nach kurzer Zeit erheblich. Ausserdem müssen die Medikamente bis zu zwei Jahren eingenommen werden. Wegen häufiger Nebenwirkungen bei Chenodeoxycholsäure wird heutzutage die nebenwirkungsarme Ursodeoxycholsäure bevorzugt.[4]

- ESWL (extrakorporale Stosswellenlithotrypsie): Zertrümmern der Steine mit Stosswellen, die dann – meist mit Gallengangskoliken – in den Darm abgehen. Auch hier besteht eine sehr hohe Rezidivrate, da die belassene Gallenblase wieder neue Steine bilden wird.

Das sogenannte "Leber-Reinigungs-Programm" wird in der Naturheilkunde als Verfahren zur Ausschwemmung der Leber und Gallenblase durch die Einnahme von grossen Mengen an Öl und Bittersalz empfohlen.

Komplikationen

- Koliken

- Gallenblasenhydrops mit Keimbesiedelung und Entzündung

- Akute Cholezystitis

- Chronische Cholezystitis

- Cholangitis

- Steinperforation – Wanderung eines Steines in das Duodenum, den Magen oder das Colon (Engstelle Bauhinsche Klappe) mit Gefahr des Gallensteinileus

- Porzellangallenblase (eine Präkanzerose)

Einzelnachweise

- ↑ Charite – Universitätsmedizin Berlin: Medizinische Terminologie. 7. Auflage, Berlin 2006 (PDF, 497 kB).

- ↑ Shaffer: Gallstone disease: Epidemiology of gallbladder stone disease.

- ↑ [1]

- ↑ Hinz, Volker: Einfluss von Ursodeoxycholsäure auf den gastrointestinalen Lebensqualitätsindex (GLQI) bei Patienten mit „asymptomatischer“ Cholezystolithiasis. Ludwig-Maximilians-Universität (Diss.), München 2005.

|

|

Bitte beachten Sie den Hinweis zu Gesundheitsthemen! |

Dieser Artikel stammt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und kann dort eingesehen werden (Autorenliste). Der Artikel steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation.

Unsere Website dient einzig Informationszwecken. Sie ersetzt keinesfalls die persönliche Untersuchung, Beratung und Behandlung durch Fachkräfte. Bitte beachten Sie auch unsere Rechtlichen Nutzungsbedingungen.

[an error occurred while processing this directive]